50代女性。インプラントが出来ない、でも噛みたい。「小さく装着感のよいブリッジ」という選択

「えっ あれ? どうやって取り外しするの?」

出来上がった入れ歯を見たYさんの第一声です。

Yさんは50代女性。10年来当院に通われている患者様です。

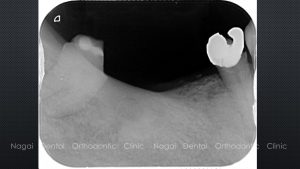

当院に来院される前から右下(写真に向かって左下の部分)に一般的な外せないブリッジが入っていました。

このような長い橋渡し設計の一般的なブリッジは長期的には持たないことが殆どです。

以前から違和感はお持ちでしたが2年前にこのブリッジは壊れてしまいました。

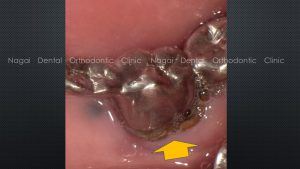

奥から2番目の歯は折れて被せものと分離しており噛みしめる力を支えてはいません。

結局奥から2番目の歯は抜くことになりました。また一番奥の歯も掃除がしにくい設計です。銀歯を外してみると黒い虫歯が出来て虫歯の穴も開いていました。幸い虫歯を取り除いてその歯を再び活用することが出来ました。

こういったケースの場合インプラントが最もシンプルでスモールな処置となることが多いです。しかしながら、予算に問題ない方であったとしてもインプラントが出来ないケースはよくあります。Yさんの骨質はインプラントをしないほうが良いケースでした。

一般にはインプラントが出来なければ留め金式の部分入れ歯か長いブリッジを選択することになりますが、いずれもあまり良い方法だとは私は考えていません。

部分入れ歯だと針金に食べかすが挟まり噛むとぐにゃぐにゃとして異物感が残る。また留め金をかけた歯にダメージが加わり、歯が揺れてきて、次々に抜歯になるなど、なかなか長い時間軸で満足にお使いいただけない経験を沢山してきました。

実は日本でよく見かける部分入れ歯は、歯にダメージを加えるものとして、ドイツの大学では推奨されていません。ドイツではその代わりとして歯に優しいテレスコープ義歯(ドッペルクローネ)が教育されています。

またブリッジを作るという選択もありますが、傾斜した歯に再び長い距離のブリッジをかけるのは、力学的に歯に負担が大き過ぎて、ブリッジが外れたりあるいは歯が折れたり、掃除がしにくくて虫歯が出来たりと、多くのトラブルに遭遇しがちです。

ですので、こういったインプラントが出来ない患者さんに対して私が考える最適な答えは、ドイツ式入れ歯になります。

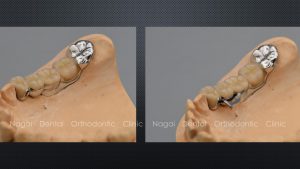

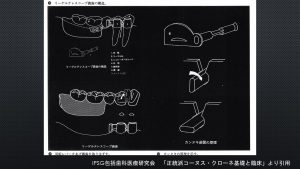

ドイツ式入れ歯の中でもリーゲルテレスコープという、いわば取り外せるブリッジです。

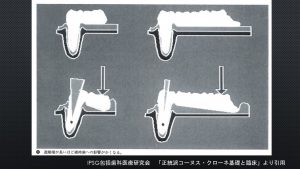

ちょうどさかさまにした紙コップを2つ重ねたような二重冠構造になっており、外れないようにレバー型のカギをかけて固定します。このリーゲルテレスコープでは2本の歯を繋いで1次固定した上に、更にその上から全ての歯を繋いで2次固定しています。

更に手前の2つの歯にかかる廻転沈下する力はシュレーダーゲシーベを装着することで、歯が大きく横に揺らされたり、一つの歯だけが廻転の支点にならないように工夫されています。

これは一番奥の歯が万一壊れたときに手前の歯2本を守るものとして効果を発揮します。また一般的なブリッジのように歯だけで力を受け止めるのではなく、歯と粘膜両方で力を受けとめている点も、歯への負担の軽減につながっています。

なるべく神経を抜かないで治療することも歯を長持ちさせるためのポイントで、これも古くからドイツで実践されてきた考え方です。掃除に関しては外冠を外してしまえばスリムでシンプルな形をしているので、歯ブラシが隅々まで簡単にできてしまいます。

つまりドイツ式のリーゲルテレスコープ義歯は丈夫で長持ち、そしてしっかりと機能し、装着感が良くて掃除が簡単です。

こうして考えると、改めてドイツの歯科医学は凄いと私は感心せざるを得ません。

ここからは治療の手順です。

残すことが出来ない歯を抜いて、歯を抜いた穴が治るのを待ちます。

Yさんの場合は10ヶ月ほど待ちました。

その後支えになる歯の形を整えて型どりを2回、仮合わせを2回、装着を1回、合計5回の来院で治療を終えることが出来ました。

この写真は入れ歯をつけたところです。留め金がないので、入れ歯だと人に気付かれれません。

日常の入れ歯の着脱について

Yさんはどちらかというと器用ではないそうです。初めの1、2回は少し手間取った様子でした。舌で触りレバーが前の方にあることが分かると、簡単に着脱できるようになりました。装着感は非常によいそうです。

【動画】着脱しやすい、お手入れも簡単なドイツ式入れ歯

以前は左ばかりで噛んでの食事でしたが、今では両方の歯でしっかりと噛めるようになり、硬いお肉ももちろん大丈夫と満足されています。

Yさん自身、以前はインプラントや入れ歯ブリッジしかないと思っていたそうです。

今後同じ状況の方がいたら「選択肢との一つとして、私はこんな入れ歯型のものをしている、普通に不自由なく使えるということを伝えられる」とおっしゃっていました。

これから長く持たせるためにも私がしっかりお手入れしなければとも、笑顔でお話してくださいました。

こうした患者様の笑顔は、私が治療に向き合う上でとても励みになっています。

永井歯科では入れ歯・ドイツ式入れ歯・インプラントに関する様々な情報をお伝えしています。

■治療内容

右下 リーゲルテレスコープ■治療期間・回数

14ヵ月・10回■費用

¥1,420,000(自由診療)※治療費は、治療契約当時のものです。治療内容と状態により異なります。

■リスク・副作用

留め金式の入れ歯よりも全体でしっかり噛める入れ歯ですが、異物感を極度に感じる方は入れ歯治療を受け入れられない場合があります。